- [technology] 기후보호의 또 다른 길, 탄소포집- ① 기술 현황

이제 배출가스 절감만으로는 충분하지 않다. 인류가 기후중립 목표를 달성하려면 대기에서 이산화탄소를 제거해야 한다. 기후중립 목표는 어떻게 달성할 수 있을까.

막시밀리안 프롭스트 Maximilian Probst

슈테판 슈미트 Stefan Schmitt <차이트> 기자

|

||

| ▲ 스위스 힌빌에 있는 폐기물소각장 지붕에 클라임웍스의 이산화탄소 포집 장비가 설치돼 있다. REUTERS | ||

햇볕이 스위스 취리히 고원을 휘감은 하층운 여기저기를 관통하고 있다. 뒤로는 알프스산맥이 수평선에 펼쳐져 있고, 앞으로는 스위스 지방자치단체 힌빌의 쓰레기소각장이 우뚝 솟아 있다. 역사적 장소 힌빌과 쓰레기소각장이라는 세속적인 풍경이 묘하게 포개진다.

쓰레기소각장 지붕 위에 흰색 페인트를 칠한 컨테이너가 얹혀 있다. 컨테이너 위 프레임에는 환풍기가 돌아간다. 환풍기가 공기를 빨아들이면, 공기는 환풍기를 거쳐 뒤편 원형 출구로 빠져나간다. 환풍기에서 이산화탄소가 걸러지기 때문에 빠져나가는 공기에는 이산화탄소가 없다. 일종의 스펀지 구실을 하는 흡입기가 기후에 악영향을 끼치는 이산화탄소를 모으는 것이다. 전체 과정에 총 세 시간이 소요되고 이후 환풍기 프로펠러가 멈춘다. 환풍기 상자가 잠기고, 포집된 이산화탄소는 쓰레기소각장의 폐열(Waste Heat)로 최대 100℃로 가열한다. 마치 열이 이산화탄소를 짜내기라도 하는 것처럼, 흡입기에 있는 이산화탄소를 100℃에서 분리한다. 포집된 이산화탄소는 인근 온실에서 비료로 쓰인다. 문제가 해결됐다.

|

||

| ▲ 에바 호른 오스트리아 빈대학 독문학과 교수는 대기에 대한 감수성을 일깨우는 교육이 필요하다고 말한다. academianet | ||

감축만으로 목표 달성 어려워

정말 문제가 해결됐을까? 힌빌의 클라임웍스(Climeworks)사 컨테이너 프레임은 주변 대기에서 이산화탄소를 포집하는 최초의 상업용 설비였다. 이 설비는 2017년에서 2022년 말까지 가동됐다. 이 기간에 해당 설비는 매년 대기에서 900t의 이산화탄소를 제거했다. 이는 전세계 인류가 연간 대기로 배출하는 이산화탄소의 5천만분의 1 정도다. 바다에 물 한 방울 떨어뜨린 셈이다.

이는 기후 엔지니어들에게는 완전히 새로운 산업의 시작을 의미한다. 힌빌에 설치된 탄소포집 설비와 유사한 시설이 지구 곳곳에 속속 생겨나고 있기 때문이다. 전세계 곳곳에서 온실가스를 포집하는 ‘이산화탄소 제거’(CDR·Carbon Dioxide Removal)가 이뤄지고 있다. 언뜻 극한의 가능성을 실험하는 것처럼 보이지만, 탄소 제거 기술은 미래에 꼭 필요한 기술이다. 탄소 제거 기술은 인류가 기후위기를 극복하는 모든 계획의 핵심이 될 것이다.

‘기후변화에 관한 정부간 협의체’ (IPCC)는 이미 수년 전부터 탄소포집 기술을 염두에 두고 있다. 단순히 탄소배출량 감축만으로는 기후목표 달성이 어렵다는 것이 명백하기 때문이다. 이는 이번 취재를 하면서 얻은 첫 번째 통찰이기도 하다. IPCC 2022년 최신 보고서에서 전문가들은 파리기후변화협약(파리협정)을 달성하려면 최소한 어느 정도의 ‘탄소 제거’가 필요하며, 또한 “1.5도 목표를 향한 모든 길”은 연간 수십억t에 이르는 이산화탄소 제거 기술을 전제로 한다고 확신한다. 국제환경운동단체 ‘미래를 위한 과학자들’(Scientists for Future)은 2022년 12월 중순 상황을 다음과 같이 요약했다. “협약으로 정한 파리협정, 혹은 독일의 기후목표를 달성하려면 ‘탄소 역배출’(Negative Emission·대기 중 이산화탄소의 배출을 방지하거나 제거하는 것) 기술로 대기에서 이산화탄소를 제거해야 한다.”

그렇다면 탄소 제거 기술이 이 정도 수준에 도달했는지, 그리고 인류가 기후중립을 위해 탄소 제거 기술을 투입할 용의가 있는지 궁금해진다. 탄소 제거 기술은 인류가 자신의 미래가 달린 대기와의 관계를 새롭게 정립하는 것과 관련 있기 때문이다.

인류는 자신의 운명이 발아래 땅에 의해 결정된다고 오랫동안 믿었다. 땅 위에 집을 짓고 식량을 재배하고, 또 살고 있다. 반면 대기는 땅에 비해 손에 잡히지 않는 존재다. 무색무취의 다양한 가스로 이뤄진 대기는 구름이 없으면 텅 비어 있고 끝이 없어 보인다. 하지만 대기는 인류의 운명이 결정되는 공간이다. 인류가 귀중한 광물자원과 천연자원을 채굴하기 위해 땅에 구멍을 내고 갱도를 만들어 광산을 팠던 것처럼, 인류는 이제부터 대기에서 쟁기질을 하고 온실가스를 걸러내야 한다. 이를 위해 무엇을 해야 할까? 어떤 지식이 필요한가?

|

||

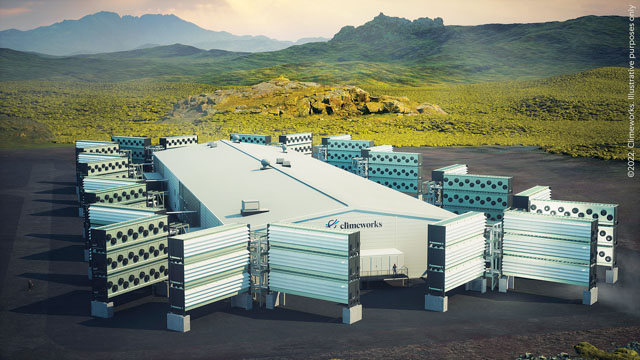

| ▲ 아이슬란드에 있는 클라임웍스의 탄소포집 시설 매머드(Mammoth)의 이미지 사진. Climeworks/ REUTERS | ||

기후운동가들의 걱정

지구 생명체에게 핵심적인 것은 대기의 가장 낮은 층이다. 대기에서 가장 낮은 층은 대류권(Troposphere)인데 높이가 평균 13㎞다. 대류권에는 수증기와 가스 그리고 이산화탄소가 섞여 있다. 이산화탄소는 총부피의 0.04%(400ppm)를 차지한다. 400ppm은 커피 한 잔의 카페인 함유량 비율에 해당한다. 적어 보여도 실제로는 적지 않은 양이다. 대류권에서 이산화탄소는 지구에서 반사된 열을 흡수해 다시 지구로 보낸다. 이런 메커니즘이 없다면 지구의 평균온도는 빙점보다 훨씬 낮았을 것이다.

이산화탄소는 박테리아·동물·인간의 숨으로 이뤄졌으며, 대류권은 자연이 만든 보호막이라고 할 수 있다. 그래서 영국 생태학자 제임스 러브록은 “인간이 조상의 숨결에서 살고 있다”고 말했다. 하지만 인류가 석탄·석유·가스를 연료로 쓰면서 이산화탄소 농도는 점점 올라갔고 이와 함께 기온도 상승했다. 그렇게 세상의 숨결은 역병을 뿜어내게 됐다.

2022년 가을의 어느 날, 감염병을 뿜어내는 숨결이 오스트리아 빈의 자택 발코니에서 에바 호른 빈대학 독문학과 교수의 머리를 어지러이 흩날렸다. 문화역사적 관점에서 지도를 제작하기로 몇 년 전 계획을 세운 호른 교수는 현재 대기에 관한 책을 쓰고 있다. 인류는 19세기 중반까지 대기에 훨씬 세심하게 주의를 기울였다고 호른 교수는 설명했다. “우리가 지금 바람 부는 곳에 앉아 있는데, 과거에는 이를 아주 위험한 행위라고 생각했다.” 옛날 사람들은 바람이 열을 불러오고 열이 사람들을 선동한다고 생각했다. “열풍이 부는 상황에서 벌어진 범죄의 경우 판사들이 정상참작을 했을 정도다.”

그러나 근현대 출현과 함께 대기에 관한 과거의 마음가짐과 언어는 사라졌다고 호른 교수는 말한다. “이제 우리는 학교에서 대기를 ‘하키 스틱 커브’(Hockey Stick Curve·대기과학자 마이클 만 교수가 지난 1천 년간 북반구 평균기온을 분석한 결과가 IPCC 3차 보고서에 실렸는데 그래프가 하키 스틱과 닮아 붙인 이름), ‘킬링 곡선’(Keeling Curve·과학자 찰스 데이비드 킬링이 1958년부터 미국 하와이 빅아일랜드의 마우나로아 꼭대기에 측정소를 세워 매일 대기 중 이산화탄소 농도를 측정한 결과, 이산화탄소가 지속해서 늘어났는데 이를 그의 이름을 따서 부름), 컴퓨터 모델링으로 설명하는 법을 배운다.”

이에 더해 냉난방으로 인해 화석에너지는 인공대기를 만들어냈다. 그렇게 인류는 학자들의 경고에도 기후변화에 거의 대응하지 않았다고 호른 교수는 지적했다. 호른 교수는 대기에 대한 감수성을 일깨우기 위한 교육이 필요하다고 생각한다. 그는 이를 위해 자연의 노래를 부르고 풍경화를 그리며, 바깥 공기를 크게 들이마시기 위해 밖으로 나가야 한다고 말한다. 그렇게 해야 사람이 지구를 둘러싼 연약한 대기를 인지한다는 것이다.

수많은 기후운동가가 대기에 대한 이런 인식이 부족해 오랫동안 탄소 제거 기술에 회의적이었을 수도 있다. 어쨌든 기후운동가는 탄소 제거 기술이 환경문제의 만병통치약으로 받아들여지는 것을 우려한다. 대기 중 이산화탄소를 포집하는 게 가능하다는데 대체 누가 탄소를 절감하겠냐는 것이 기후운동가들의 걱정이다. 하지만 지금은 새로운 기후보호 방법이 필요하다.

더군다나 이제는 양자택일이 아닌 양자를 모두 다 해야 하는 때다. 전세계가 2100년까지 지구 온도 2.6℃ 상승을 향해 달려가고 있다. 온도 상승폭은 이보다 훨씬 더 클 수도 있다. 항공운항·시멘트산업·농업은 ‘기후 살인자’라는 악명을 벗기 어려움에 따라, 대기에서 이산화탄소가 사라지는 일은 결코 없을 것이다. 이런 이유로 지금 아이슬란드, 노르웨이, 오만, 미국에 힌빌과 유사한 탄소포집 설비가 세워지고 있다. 독일 브레멘대학 등에서 연구 프로젝트도 진행 중이다.

|

||

| ▲ 일본 홋카이도 도마코마이에 있는 이산화탄소 포집·저장 시설. REUTERS | ||

탄소 배출 감축과 제거 병행해야

브레멘대학의 한 실험실에 루빅큐브가 대기와 연결돼 있다. 주사위 크기의 암녹색 정육면체 안에는 나사봉이, 각 끝에는 윙너트가 달렸다. 나사봉과 윙너트는 반투명 플라스틱을 통해 은색으로 빛나고 있다. 위쪽 두 개폐구로 텅 빈 내부를 들여다볼 수 있다. 개폐구 두 곳으로 시약을 넣은 뒤 전극을 꽂으면 된다. 화학엔지니어 잉마어 뵈징 연구원은 이것이 생물전기화학(Bioelectrochemistry)이라며 “우리가 원래 여기서 하는 일은 아주 간단한 화학반응”이라고 설명했다.

독일 브레멘대학 잉마어 뵈징 연구팀은 암녹색 정육면체로 대기에서 극소량의 이산화탄소를 포집하는 ‘리덕투’(Reducto·생물전기화학적 이산화탄소 환원) 프로젝트를 진행 중이다. 주사위를 전기회로에 연결하면, 주사위의 한 칸막이에 든 액체가 화학반응에 필요한 화학에너지를 전달한다. 다른 칸막이의 액체에 든 특수 효소는 이산화탄소를 포집해 다른 소재로 전환할 수 있다. 그리고 동시에 산소가 발생하는데 공기 질이 이중으로 개선되는 셈이다.

“효소가 이산화탄소를 녹색 화학물질이나 연료로 전환하는 순환 프로세스를 만들려 한다.” 뵈징 연구원은 자신의 연구가 효소, 시액과 전극 금속의 최상 조합을 찾아가는 과정이라고 설명한다. 응용까지 가기 위해 퍼즐을 맞춰가는 기초연구 단계라고 볼 수 있다.

2022년 가을, 관련 학계는 학술지 <사이언티픽 리포트>(Scientific Reports)에 연구 진전이 있었다고 발표했다. 뵈징 연구원은 실험 단계에서 실제 응용 단계로 나아가기 위해 필요한 것을 열거했다. “지속적인 프로세스를 가동하기에 적합한 소재는 무엇인가? 해당 소재는 얼마의 비용이 드는가? 그 소재는 무독성이고 손쉽게 대량 구매를 할 수 있는가?” 어느 날 브레멘대학의 뵈징 연구팀이 마지막 퍼즐 조각까지 맞추면 탄소포집 비법을 찾은 셈이다.

탄소 제거가 가능하다는 것에 이견은 없다. 이제는 대규모 탄소 제거 방법을 찾아야 한다. 스위스의 선구 기업 클라임웍스의 연구개발부문장 나탈리 카자스는 “기가톤 단위로 점프해야 한다”고 말한다. 기가는 10억이다. 현재 전세계 탄소배출량은 연간 400억t에 이른다. IPCC에 따르면 2050년까지 탄소 제거 규모는 100억t으로 늘어나야 한다. 인류는 이 정도의 이산화탄소를 머지않아 매년 대기에서 포집할 수 있어야 한다.

ⓒ Die Zeit 2022년 제53호

Der andere Klimaschutz

번역 김태영 위원

막시밀리안 프롭스트 economyinsight@hani.co.kr